3月30日,中国半导体行业协会IC设计分会理事长,清华大学集成电路学院魏少军教授在2023中国IC领袖峰会上做了《集成电路发展中的“正”与“奇”》的演讲,并提出了八点思考。

事物的发展要遵循客观规律,移动通信标准的统一就是例子。

移动通信当中的标准不能统一就不能实现全球的通信,正是通信移动标准统一促进了互联网走向了移动。在移动互联网发展的过程当中出现了像Arm+安卓或者Arm+ios之类产品技术的统一。

而PC上由于英特尔的CPU占有主导地位,加上微软的操作系统,也同样形成了统一。随着移动通信的标准统一,互联网在全球移动通信上也实现了全球性的产品技术。

而产品技术统一促进了全球供应链和产业的全球化,比如在美国设计的一颗芯片可以在中国台湾加工,然后到马来西亚去封装。韩国、日本、欧洲的一些元器件送到中国,然后中国大陆组装成iPhone送到全世界。

供应链的全球化和产业的全球化,带来了全球经济的繁荣。今天拿着一部手机走到全世界的任何一个地方,看到和感受的服务是一致的。

这种规律从移动通信角和互联网角度来看,就是它必须是一个规律性的东西。

违背这样的规律,就是违背世界事物发展的规律,是一逆潮流的行为。

02.

摩尔定律几十年来一直是行业指引

摩尔定律意味着有了一种方法,能够持续不断地在后来的几十年当中促进产业的发展。过去四十年有很多产品消失了,但消失的并不是功能,这些功能都被集成进手机。手机里的芯片加上运行的软件,实现了众多应用。

有一句话叫“芯片能够参与竞争的任何技术最终都不可避免将成为失败者”。

在当今的电子信息技术当中,如果不采用芯片恐怕是不行的。电子信息技术一定要采用集成电路,一定要采用芯片,不能违背这样的规律。如果违背这种规律,那么产品就没有竞争力。

03.

持续创新是另一种规律

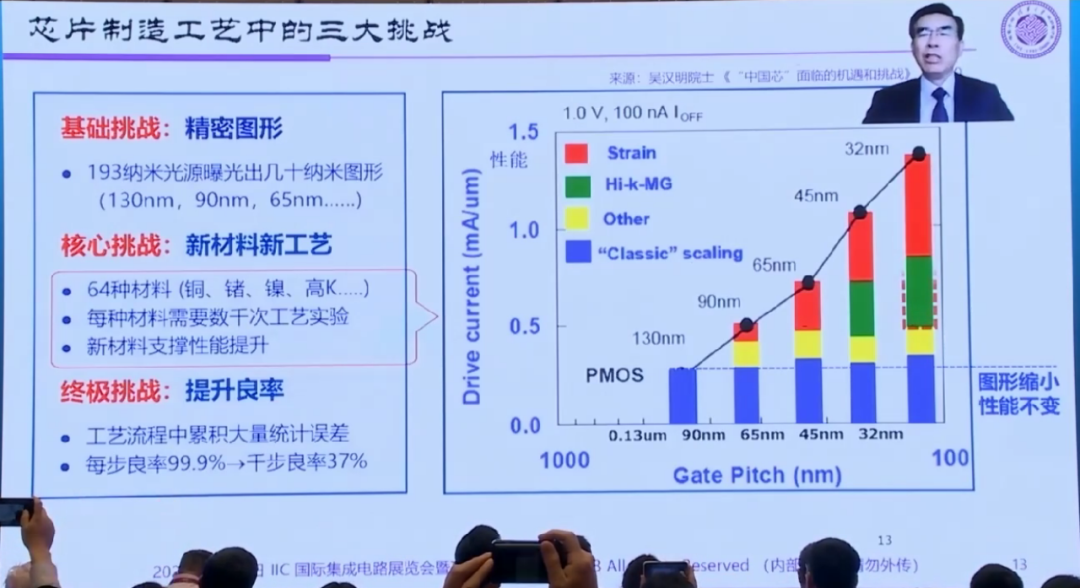

在过去几十年当中,图形缩小性能不变的想法起的作用其实是有限的,真正起作用的是众多新的材料。

成套工艺研发需要新材料和新工艺,终极挑战是提升良率,但即便是把良率提升这件事情也需要大量创新才能够实现。创新在集成电路的发展是一个重要的规律,这个行业不能够离开创新。

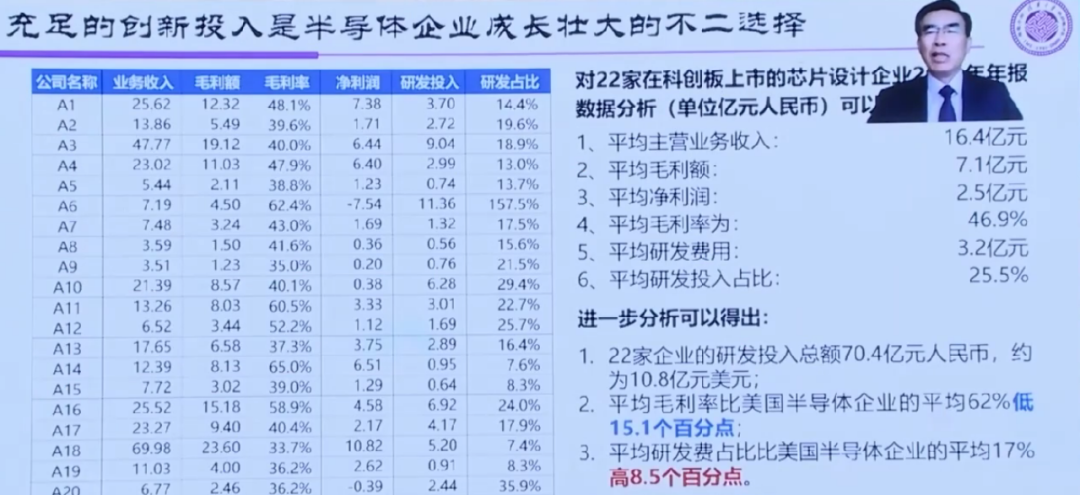

在中国22家科创板上市的设计企业中,对2021年报数据进行分析来看,企业的平均毛利率大概是47%左右,比美国企业平均62%的毛利低了15个百分点。中国企业平均研发投入为25.5%,比美国半导体企业17%的研发投入高了8.5个百分点,可见中国企业对于研发投入是很重视的。

但问题出在中国企业的产业规模上,科创板的22家企业研发投入全加起来也只有10.8亿美元。今天做一颗5纳米的芯片大约需要投入2.5亿美元,那因此10.8亿美元的全部投入加起来也不足几颗。

由于创新投入不足,所以企业成长壮大并没有想象那么好。这个例子证实如果在研发上不足,创新不够,想往前发展也会碰到很多困难。

2018年,美国半导体产业为2260亿美元,平均研发投入17%,其毛利为62%。由于美国在研发费用上的高额投入,其有足够的资金去进行创新,并产生出最好的技术。这些技术可以去占领市场,因此美国能获取48%的市场。

由于市场容量庞大,并且所占的比例又很高,所以美国可以获得更高的毛利,反过来又支持研发的投入,所以美国进入了一种良性循环。

中国目前由于总体研发投入不够,成为一个比较大的问题。从这个规律上来看,研发投入是半导体产业发展重要的一个影响因素。

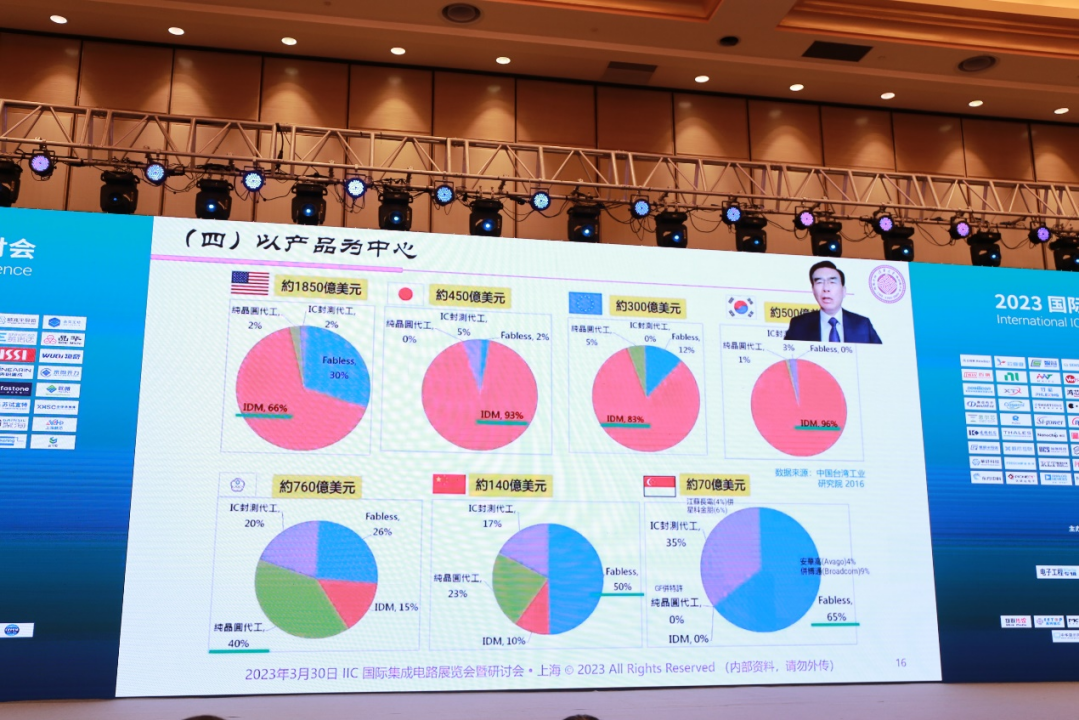

美国、日本、欧盟以IDM为主,中国大陆、中国台湾、新加坡等东亚国家和地区主要是代工和设计。因此这个产业模式上,中国大陆、中国台湾、新加坡等并不是以产品为中心在发展,而是以加工为中心在发展。

但以加工为中心做法与真正所追求的目标是有距离的。

在全球的范围当中,市场是以产品作为基本计算单位,而不是以加工能力。

尽管可以对加工能力做一些相应的调整,但产品所占的比重非常低。以产品为中心,这是半导体产业发展的非常重要的理念,也是一种规律。

不排除在发展的过程当中,在围绕产品方面出现了系统公司转向IDM,然后又进行进一步的分化,比如说无晶圆厂+代工进一步的发展,会出现更为细分的整个产业模式的变迁,这些变迁都是希望能更好为客户服务。

但是客户要的是产品,所以怎么样能够将整个产业调整到以产品为中心,还有很长的路要走。

这也说明任何一个产业的发展,它客观的、内在的发展规律是不可以违背的。

前些年有论断说在风口上猪都可以飞起来,但是半导体其实成不了风口上的猪。最近几年,资本的力量又想要想把半导体变成风口上的猪,但是下场都比较惨,产业发展还是要遵循客观规律。

目前,违背客观规律的事情正在发生,那就是全球半导体供应链开始被人为打破。

某些国家对中国企业打压,部分是由于他们去工业化造成的内部空心化状态现在要调整。这部分国家想把中国排除在全球半导体供应链之外,无论是四方联盟还是三国达成的某些协议,都是在违背全球供应链发展的规律。

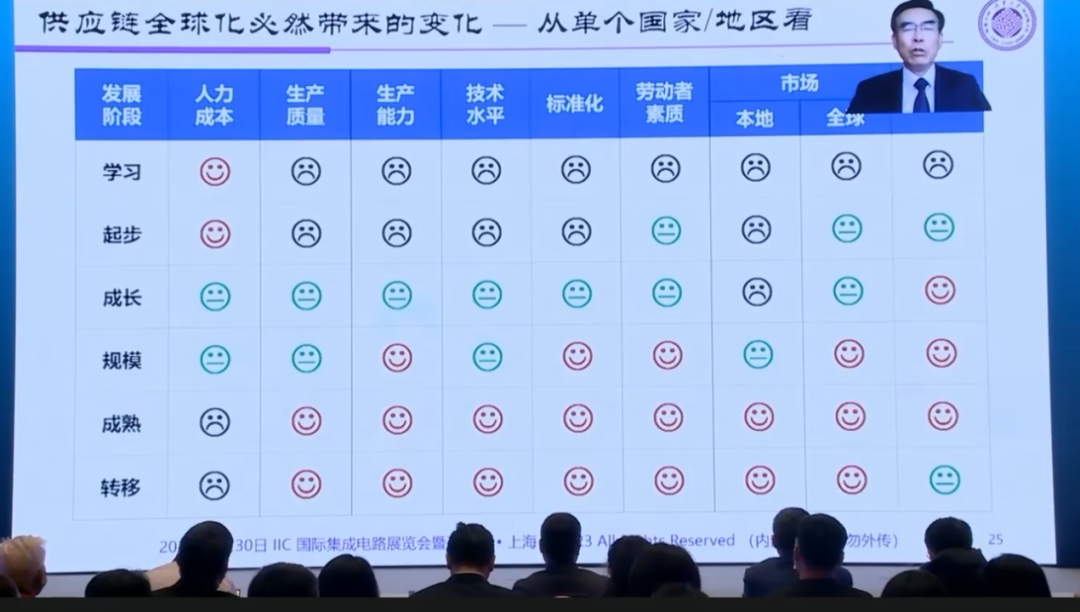

但是这样的转变需要很长时间。从单个国家和地区看,供应链全球化必然带来这些变化,这些变化也是不可避免的,要客观的去看待发展。而从全球的角度来看,追求利润的最大化是能够形成供应链全球化的最重要的因素之一。那这里面很重要的就是各个环节的利益都得到满足。政府的支持和市场的驱动是非常重要的两个因素。但是根本上是产业的一种自发行为,需要漫长和艰难的过程。半导体产业链经过几十年的发展,必然推动产业从成本高的地方和国家向成本低的国家和地区迁移,必会带来技术。向目的地国家和地区的转移,必然促进目的地国家和地区的知识和能力的提升,也必然促进目的地国家、地区产业升级和竞争力的提升。反过来还会对原来发起国家和地区产生一些反制影响,不可避免。这看起来有点不近人情,但是早在几百年前这个亚当斯密的国富论当中其实就已经解释,分工其实是社会生产力发展的一个必然趋势,分工通过提高劳动,能促进技术的进步,能够提高劳动生产率并实现经济的快速增长,这是市场经济不同于自自然经济的重要特征。因此半导体全球供应链的诞生和成长,其实是人类社会遵循经济发展规律具体体现。如果违背,必然带来市场的碎片化、技术的分裂、标准的多样化。产品的碎片化和成本的上升最终结果是全产业链利润的下降,因此这样的发展方法是一种恶招。至少目前来看,全球供应链被人为打破,是枉顾了半导体产业发展规律。正如王阳元先生所说“循规者兴,罔规者怠,违规者诫,逆规者亡”。

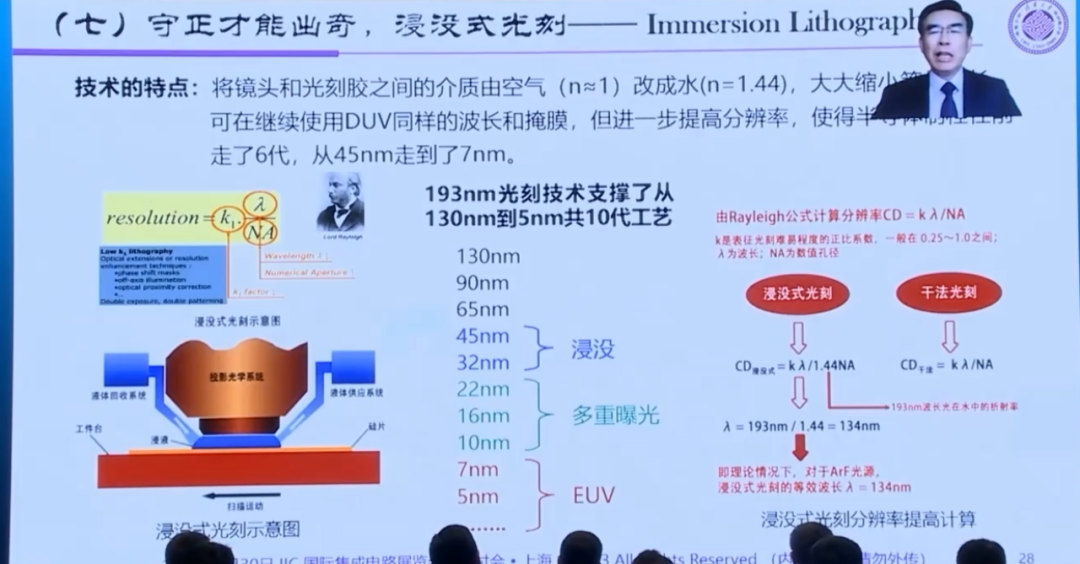

但是这样的转变需要很长时间。从单个国家和地区看,供应链全球化必然带来这些变化,这些变化也是不可避免的,要客观的去看待发展。而从全球的角度来看,追求利润的最大化是能够形成供应链全球化的最重要的因素之一。那这里面很重要的就是各个环节的利益都得到满足。政府的支持和市场的驱动是非常重要的两个因素。但是根本上是产业的一种自发行为,需要漫长和艰难的过程。半导体产业链经过几十年的发展,必然推动产业从成本高的地方和国家向成本低的国家和地区迁移,必会带来技术。向目的地国家和地区的转移,必然促进目的地国家和地区的知识和能力的提升,也必然促进目的地国家、地区产业升级和竞争力的提升。反过来还会对原来发起国家和地区产生一些反制影响,不可避免。这看起来有点不近人情,但是早在几百年前这个亚当斯密的国富论当中其实就已经解释,分工其实是社会生产力发展的一个必然趋势,分工通过提高劳动,能促进技术的进步,能够提高劳动生产率并实现经济的快速增长,这是市场经济不同于自自然经济的重要特征。因此半导体全球供应链的诞生和成长,其实是人类社会遵循经济发展规律具体体现。如果违背,必然带来市场的碎片化、技术的分裂、标准的多样化。产品的碎片化和成本的上升最终结果是全产业链利润的下降,因此这样的发展方法是一种恶招。至少目前来看,全球供应链被人为打破,是枉顾了半导体产业发展规律。正如王阳元先生所说“循规者兴,罔规者怠,违规者诫,逆规者亡”。 守正才能出奇,不能为了出奇而不守正,不守正早晚会被淘汰掉。光刻机就是例子,浸没式光刻是一个奇招,但也是在技术发展的客观规律上实施的。另外一个奇招,就是软件定义芯片。然后是异质堆叠集成技术,把逻辑电路的晶圆和存储器的晶圆面对面键合在一起,通过三维的混合键合形成一体。长江存储的3D NAND就是一个好的例子,采用了两片堆积的方式,得到了比较好的效果。这在之前三星的报告中也有所印证。

守正才能出奇,不能为了出奇而不守正,不守正早晚会被淘汰掉。光刻机就是例子,浸没式光刻是一个奇招,但也是在技术发展的客观规律上实施的。另外一个奇招,就是软件定义芯片。然后是异质堆叠集成技术,把逻辑电路的晶圆和存储器的晶圆面对面键合在一起,通过三维的混合键合形成一体。长江存储的3D NAND就是一个好的例子,采用了两片堆积的方式,得到了比较好的效果。这在之前三星的报告中也有所印证。 在追求超级计算的过程中,人类已经突破了十的十八次方的计算,下一个目标就十的二十一次方的计算。计算需要更好的芯片,国内现在最先进的制造工艺可能也就是十四纳米,十四纳米和先进的三纳米之间的可能距离还很大。中国又受到制约的背景下,把软件定义芯片的技术和进程计算的这两个技术结合起来也许会有新的奇效,实现所谓叫软件定义的进程计算芯片技术,也许会有令人非常惊喜的结果。

在追求超级计算的过程中,人类已经突破了十的十八次方的计算,下一个目标就十的二十一次方的计算。计算需要更好的芯片,国内现在最先进的制造工艺可能也就是十四纳米,十四纳米和先进的三纳米之间的可能距离还很大。中国又受到制约的背景下,把软件定义芯片的技术和进程计算的这两个技术结合起来也许会有新的奇效,实现所谓叫软件定义的进程计算芯片技术,也许会有令人非常惊喜的结果。 就全球来说,欧美目前产品都是空心化的状态。印度有潜力,但印度的发展还没有达到实现目标的水平。因此在短期内,也许十年、二十年、五十年,世界还是要看中国怎怎么发展。中国现在的产业从沿海地区向中部地区、西部地区逐渐迁移,留下了广大的战略空间。所以违背世界发展的规律、经济发展规律,不断地来打压中国,是不合适的。当然对中国来讲,受到打压也是客观现象,所以中国半导体需要做的,就是守正,然后出奇。

就全球来说,欧美目前产品都是空心化的状态。印度有潜力,但印度的发展还没有达到实现目标的水平。因此在短期内,也许十年、二十年、五十年,世界还是要看中国怎怎么发展。中国现在的产业从沿海地区向中部地区、西部地区逐渐迁移,留下了广大的战略空间。所以违背世界发展的规律、经济发展规律,不断地来打压中国,是不合适的。当然对中国来讲,受到打压也是客观现象,所以中国半导体需要做的,就是守正,然后出奇。 *博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。