多模光纤的传输速率受多种因素影响,这些因素共同决定了其在实际应用中的性能表现。以下是主要影响因素的详细分析:

1. 光纤类型与规格

多模光纤按国际标准(如ISO 11801)分为OM1至OM5五类,不同类型的光纤在纤芯直径、带宽和传输性能上存在显著差异,直接影响传输速率:

OM1(62.5μm纤芯):

带宽较低(约200 MHz·km),仅支持千兆网络(1 Gbit/s)传输约500米,速率受限。

OM2(50μm纤芯):

带宽提升至500 MHz·km,支持千兆网络传输约800米,万兆网络(10 Gbit/s)传输约150米。

OM3(激光优化50μm纤芯):

带宽达2000 MHz·km,支持万兆网络传输约300米,40 Gbit/s传输约100米。

OM4(升级版激光优化50μm纤芯):

带宽进一步提高至4700 MHz·km,支持万兆网络传输约550米,40/100 Gbit/s传输约150米。

OM5(宽带多模光纤):

通过短波波分复用(SWDM)技术,单对光纤支持4通道25 Gbit/s传输,实现100 Gbit/s速率,未来可扩展至400 Gbit/s。

影响机制:光纤类型决定了模间色散(不同光模式传播速度差异)和带宽,色散越小、带宽越高,支持的高速传输距离越长。

2. 光源技术

光源的调制速率和光谱特性直接影响多模光纤的传输能力:

LED光源:

成本低,但调制速率有限(通常≤622 Mbit/s),仅适用于低速场景(如百兆网络)。

垂直腔面发射激光器(VCSEL):

支持10 Gbit/s以上高速调制,是OM3/OM4/OM5光纤的核心光源。其窄线宽和低发散角特性可减少模间色散,提升传输距离和速率。

波分复用(WDM)技术:

通过在单一光纤中传输多个波长信号,大幅增加容量。例如,OM5光纤结合SWDM技术,利用850-953 nm波段实现4通道并行传输。

影响机制:光源的调制速率和光谱宽度决定了信号的频带利用率,而WDM技术通过空间复用进一步突破单波长速率限制。

3. 传输距离

传输距离与速率呈负相关,主要受模间色散和衰减限制:

模间色散:

多模光纤中,不同光模式沿不同路径传播,导致脉冲展宽(时延差),限制了传输速率。距离越长,色散效应越显著,速率需降低以维持信号质量。

衰减:

光信号在传输过程中因吸收和散射逐渐减弱,需通过中继器或放大器补偿。但多模光纤通常不使用放大器,因此传输距离受限。

典型场景:

OM4光纤支持10 Gbit/s传输约550米,但若需传输1公里,速率可能需降至1 Gbit/s。

4. 连接器与接续质量

连接器和接续点的损耗会降低信号强度,影响传输速率:

连接器类型:

SC/LC连接器:传统连接器,插入损耗约0.3-0.5 dB。

MPO连接器:用于高密度并行传输(如40/100 Gbit/s),插入损耗更低(约0.1-0.3 dB),但需高精度对齐。

接续工艺:

熔接损耗应控制在0.05 dB以下,否则需通过光功率预算调整传输距离或速率。

影响机制:总损耗(连接器+接续+光纤衰减)需小于设备的光功率预算(通常为3-5 dB),否则需降低速率或增加中继。

5. 环境因素

温度、弯曲和机械应力等环境条件可能改变光纤性能:

温度:

高温可能导致光纤材料膨胀,改变折射率分布,增加色散和衰减。

弯曲半径:

光纤弯曲半径过小(如<10倍纤芯直径)会引发微弯损耗,降低信号强度。

机械应力:

拉伸或挤压可能导致纤芯变形,增加传输损耗。

设计建议:

选用抗弯曲光纤(如G.657标准)或增大弯曲半径。

在高温环境中使用耐温材料封装光纤。

6. 网络协议与设备兼容性

传输速率还需与网络协议和设备匹配:

以太网标准:

如1000BASE-SX(千兆)、10GBASE-SR(万兆)等协议规定了多模光纤的最小传输距离和速率。

设备接口:

交换机、路由器等设备的端口速率需与光纤类型兼容。例如,OM4光纤需搭配支持10GBASE-SR的设备。

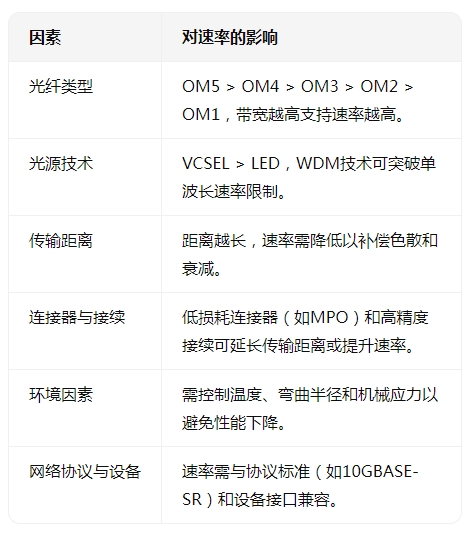

总结:关键影响因素对比

应用建议

短距离高速场景:优先选用OM4/OM5光纤+VCSEL光源+MPO连接器,支持40/100 Gbit/s传输。

成本敏感场景:OM2/OM3光纤可满足千兆/万兆需求,但需权衡传输距离。

环境严苛场景:选用抗弯曲光纤并加强机械保护,确保稳定性。

*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。