如果你相信那些科技媒体的头条,无人驾驶在2025年将"迎来爆发式增长"。这话听起来耳熟吗?没错,从2018年开始,每年都是"无人驾驶元年",每年都在"拐点将至"。现在又轮到2025年了。

让我们

目前的无人驾驶车辆上,摄像头、毫米波雷达、激光雷达一应俱全,仿佛传感器越多越先进。但问题是:人类驾驶员只靠两只眼睛就能应对复杂路况,为什么机器需要如此多的"眼睛"?

答案很简单:因为目前的感知算法还远未达到人类水平。在光线充足、道路标线清晰的理想条件下,这些传感器确实能提供不错的感知效果。但一遇到雨雪天气、逆光环境、道路施工等"非标准"场景,系统就开始犯迷糊。

更要命的是长尾场景问题。一只突然窜出的猫、一个醉汉的异常行为、一片反光的水渍,这些在训练数据中出现概率极低的情况,往往成为系统的"死穴"。特斯拉的Autopilot已经因为类似问题造成了多起死亡事故,包括撞向停在路边的消防车、误将白色货车识别为天空等荒诞案例。

决策系统:人工智能还是人工智障?无人驾驶的核心是决策算法,目前主要有两派路线:模块化方法和端到端方法。前者将感知、决策、控制分开处理,后者试图用深度学习一步到位。

模块化方法的问题在于各模块间的"拼缝效应":感知模块的误差会传递到决策模块,决策模块的失误会影响控制模块,最终导致系统行为不可预测。端到端方法听起来更"智能",但本质上是个巨大的黑盒子,出了问题你根本不知道哪里错了。

所谓的"像人类一样驾驶",实际上是对AI能力的严重高估。人类驾驶依靠的不仅是视觉感知,更重要的是基于经验的直觉判断和对其他驾驶员行为的预测能力。这种"软技能"恰恰是目前AI最欠缺的。

5G车联网:救世主还是新噱头?既然单车智能困难重重,业界又开始炒作车路协同和5G车联网概念。听起来很美好:车与车、车与路、车与云实时通信,共享感知信息,协同决策控制。

但现实是骨感的。首先是网络覆盖问题:5G基站建设成本高昂,在偏远地区和复杂地形下很难实现全覆盖。其次是可靠性问题:网络延迟、信号遮挡、设备故障都可能导致通信中断。把安全关键的驾驶决策依赖于无线网络,这本身就是个冒险的选择。

更关键的是标准碎片化问题。目前DSRC和C-V2X两大阵营各执一词,即使在C-V2X内部,不同厂商的设备兼容性也存在问题。在标准统一之前谈规模化应用,无异于空中楼阁。

技术供应商的现实考量

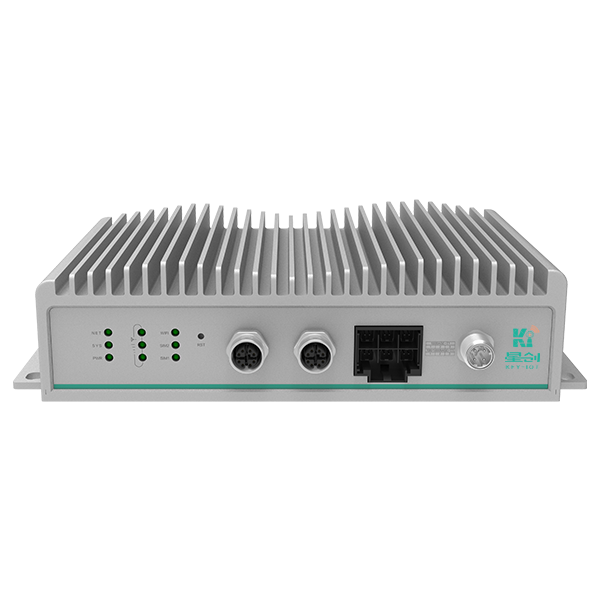

在这种技术现状下,专业的车载网关设备就显得尤为重要。以我司的SV910车载网关为例,该产品集成了PTP/GPTP时间同步、多网加速、V2X通信、远程本地唤醒、T1/TX以太网和双5G等功能,为无人驾驶车辆提供了相对成熟的通信解决方案。

但即便是这样的专业设备,也只能在现有技术框架内做到"相对可靠",而非"绝对安全"。多网聚合技术可以提高网络可用性,但无法根本解决网络依赖的问题;V2X通信可以扩展感知范围,但无法替代车载传感器的核心作用。

监管现实:安全红线不容踩越技术吹嘘得再天花乱坠,最终还要面对监管审查。目前各国对无人驾驶的监管政策都相当谨慎:限定区域、限定时段、限定速度,安全员必须在岗。

这种"渐进式"监管政策反映了一个现实:在技术未完全成熟的情况下,让普通民众成为无人驾驶技术的"小白鼠"是不负责任的。每一次事故都会损害公众对这项技术的信任,而重建信任的成本远比技术开发更加昂贵。

商业化困境:理想与现实的鸿沟资本市场对无人驾驶的热情从未消退,但商业化进展却始终不及预期。Waymo、Cruise、百度Apollo等明星公司,虽然获得了巨额融资,但距离大规模盈利仍遥遥无期。

问题出在哪里?成本居高不下是一个方面,但更重要的是应用场景受限。目前所谓的"无人驾驶"基本都局限在特定园区、固定路线、理想天气等条件下,离真正的"随时随地无人驾驶"还差得很远。

2025年的现实预期那么,2025年我们真正能看到什么?

在乘用车领域,L2+和L3级别的辅助驾驶功能会更加普及,但仍需要驾驶员保持注意力。城区NOA(自动导航辅助驾驶)的可用范围会扩大,但接管频率依然较高。

在特定场景下,如矿山、港口、园区等封闭环境,L4级无人驾驶会有更多落地应用。但这些应用的商业价值主要体现在降低人工成本,而非技术先进性。

在干线物流领域,高速公路场景相对简单,无人驾驶卡车可能会在部分路段实现商业化运营,但仍需要人工监控和远程接管。

至于完全无人的Robotaxi大规模商业化,2025年基本没戏。即使是最乐观的预估,也要到2030年之后。

结论:少一些炒作,多一些务实无人驾驶技术确实在进步,但进步的速度远没有媒体宣传的那么快。与其沉迷于"即将到来的革命",不如脚踏实地解决现有技术的具体问题。

对于从业者来说,最重要的是保持技术理性,不要被资本和媒体的热情冲昏头脑。对于消费者来说,最明智的选择是保持期待但不要过度依赖,毕竟生命只有一次,容不得半点马虎。

对于投资者来说,那些能够提供实用工程解决方案的公司,比如专注于车载通信设备的技术供应商,可能比那些只会讲故事的"独角兽"更值得关注。

技术进步需要时间积累,不需要营销包装。2025年不会是无人驾驶的"元年",但可能是这个行业开始回归理性的一年。这样的回归,对整个行业的长远发展反而是件好事。

参考文献:

3GPP TS 22.885. Study on LTE support for V2X services. 3rd Generation Partnership Project, 2015.

IEEE Standard 802.11p. IEEE Standard for Information technology--Local and metropolitan area networks--Specific requirements--Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications Amendment 6: Wireless Access in Vehicular Environments. IEEE Computer Society, 2010.

Chen, S., Hu, J., Shi, Y., et al. LTE-V: A TD-LTE-based V2X solution for future vehicular network. IEEE Internet of Things Journal, 2016, 3(6): 997-1005.

5GAA. The case for cellular V2X for safety and cooperative driving. White Paper, 2016.

3GPP TR 22.886. Study on enhancement of 3GPP support for 5G V2X services. 3rd Generation Partnership Project, 2019.

ITU-R Report M.2083-0. IMT Vision – Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond. International Telecommunication Union, 2015.

SAE International. J3016: Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles. Society of Automotive Engineers, 2021.

*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。